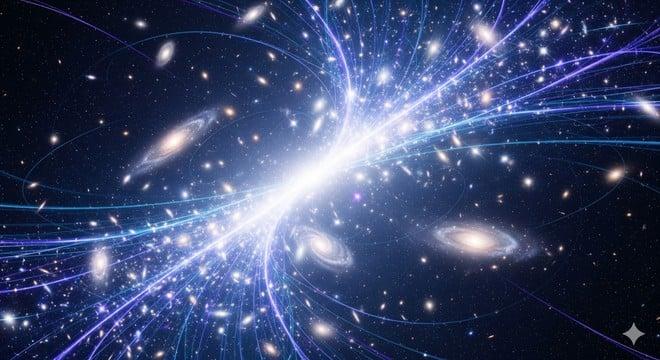

Un magnetismo quasi impercettibile, miliardi di volte più debole di quello di una comune calamita da frigorifero, avrebbe avuto un ruolo decisivo nella formazione dell’universo. È la conclusione di una ricerca internazionale guidata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, in collaborazione con le università di Hertfordshire, Cambridge, Nottingham, Stanford e Potsdam.

Gli scienziati hanno analizzato l’influenza dei cosiddetti “campi magnetici primordiali” sulla ragnatela cosmica, la gigantesca struttura filamentosa che connette le galassie tra loro. Il risultato principale è sorprendente: persino campi magnetici debolissimi, comparabili a quelli generati dall’attività dei neuroni nel cervello umano, hanno lasciato tracce evidenti nell’organizzazione del cosmo.

Per arrivare a questa conclusione, il team ha condotto oltre 250.000 simulazioni al computer, tra le più estese mai realizzate su questo tema. Come ha spiegato Mak Pavičević, dottorando della SISSA e primo autore dello studio, l’ipotesi è che l’origine di questi campi risalga a fasi molto antiche, come l’inflazione subito prima del Big Bang, oppure a transizioni di fase avvenute in epoche successive.

Le simulazioni sono state poi confrontate con osservazioni reali, e il confronto ha dato un esito chiaro: i modelli che includono un campo magnetico primordiale di circa 0,2 nano-gauss riproducono meglio i dati raccolti sul cosmo. È un valore piccolissimo – un miliardo di volte inferiore al magnetismo di un piccolo magnete domestico – ma sufficiente a spiegare perché anche le regioni più vuote dell’universo risultino oggi magnetizzate.

La ricerca ha inoltre stabilito un nuovo limite superiore all’intensità di questi campi magnetici, molto più basso rispetto alle stime precedenti. Una conferma ulteriore arriva dal fatto che i risultati sono coerenti con altre osservazioni indipendenti, compreso lo studio della radiazione cosmica di fondo.

Questo magnetismo “fossile” potrebbe aver favorito la condensazione della materia nei filamenti della rete cosmica, accelerando la formazione delle prime stelle e galassie. In altre parole, senza quei campi invisibili e debolissimi, l’universo che osserviamo oggi avrebbe potuto avere una struttura molto diversa.

Il passo successivo sarà verificare queste ipotesi con osservazioni ancora più accurate, possibili grazie a strumenti come il telescopio spaziale James Webb. Lo studio, pubblicato su Physical Review Letters, apre una nuova finestra sulla comprensione dell’universo primordiale e dei processi che hanno plasmato la sua architettura.

Samsung trifold, ancora conferme e dettagli sul funzionamento del device

Samsung trifold, ancora conferme e dettagli sul funzionamento del device