Negli ultimi dati pubblicati dall’Istat alla fine di ottobre 2025, vediamo che il numero dei nati in Italia è sceso ancora: poco più di 370mila bambini nel 2024, contro i quasi 900mila degli anni Sessanta. Niente di nuovo, ovvio: è un dato che ormai si ripete anno dopo anno. Ma invece poche persone hanno ragionato sul fatto che si tratta di un fenomeno di lunga durata, che non nasce oggi e non si spiega solo con le sfide della precarietà o del caro affitti (che comunque...).

"IT - Welcome to Derry", il trailer della serie prequel dal romanzo di Stephen King da ottobre su SkyLa crisi della natalità italiana è cominciata oltre cinquant’anni fa, negli anni Settanta, quando il Paese ha iniziato a cambiare pelle, passando dall’Italia contadina e cattolica del dopoguerra a una società urbana, secolarizzata e più individualista.

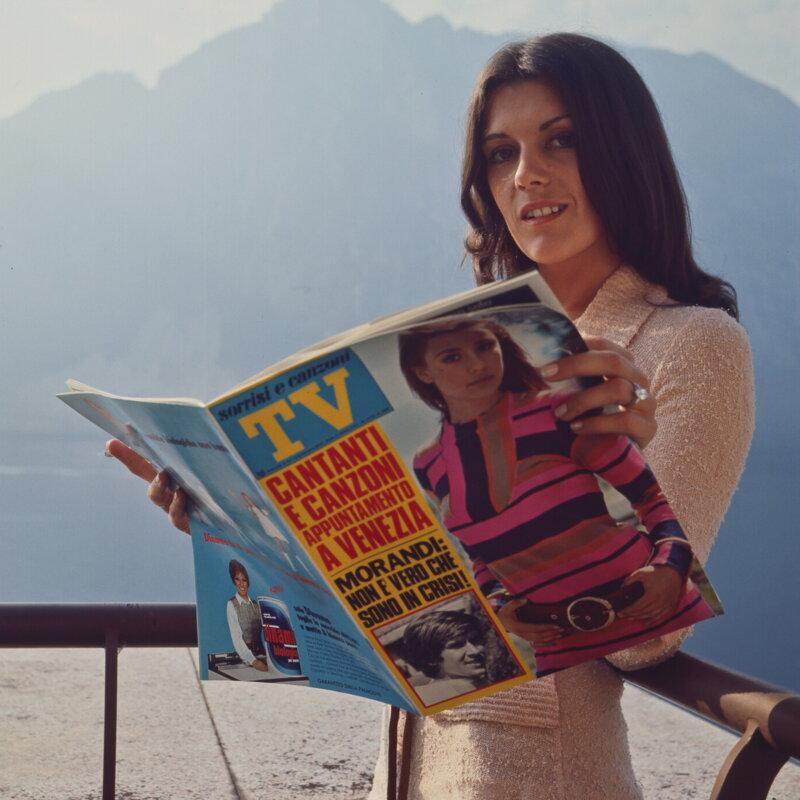

Negli anni del boom economico, quindi gli anni Sessanta, avere tanti figli, tante figlie era un gesto scontato per una serie di questioni: i contraccettivi non erano permessi, l'aborto immorale e illegale, la famiglia numerosa era segno che "tutto andava bene", la maggioranza delle donne non lavorava (non poteva, non doveva, non voleva) e manco andava a scuola. Le famiglie numerose quindi erano la norma, i ruoli sociali rigidi e la continuità familiare una forma di sopravvivenza collettiva.

Poi con la rivoluzione dei sessi qualcosa si è incrinato: la contraccezione, la legge sul divorzio, l’emancipazione femminile, l’istruzione di massa. Tutto questo ha aperto possibilità nuove, ma ha anche introdotto un elemento di incertezza.

fecondità in calo dagli anni Settanta ("colpa" dell'istruzione)

Le donne hanno cominciato a studiare di più, a lavorare, a scegliere se e quando diventare madri. La fecondità, che nel 1970 era ancora di 2,4 figli per donna, è scesa a 1,6 nel 1980, fino a 1,2 oggi. Un cambiamento profondo e irreversibile.

La struttura demografica si è così rovesciata: le generazioni nate dopo gli anni Settanta — più piccole e meno numerose — sono oggi quelle in età fertile. È questo il paradosso della denatalità: una volta avviata, tende ad autoalimentarsi. Meno figli ieri significa ovviamente meno genitori oggi, e dunque ancora meno figli domani.

Le generazioni si assottigliano come cerchi concentrici e a ogni passaggio si riduce la base su cui si potrebbe ricostruire. Nel 1995, le donne tra i 25 e i 35 anni (la fascia in cui si concentra la maggior parte delle nascite) erano circa 7 milioni. Oggi sono poco più di 4 milioni. Anche se il tasso di fecondità restasse invariato, i nuovi nati sarebbero inevitabilmente di meno. È la matematica, oltre alla cultura e alla sociologia, che ci spiega il presente e il futuro demografico del Paese. Ma la matematica, ovvio, non basta a spiegare tutto.

Negli ultimi vent’anni si sono intrecciati nuovi fattori che hanno reso la scelta di avere figli sempre più difficile. L’età media al primo figlio è salita a 31,7 anni, una delle più alte in Europa. Non è un capriccio ma il risultato di percorsi di vita sempre più frammentati: si studia più a lungo, si entra tardi nel mondo del lavoro e quando vi si entra si resta precari/e a lungo, si cambia città, si cambia contratto, si cambia casa.

fare figli/e sì, ma dove: precariato e appartamenti in condivisione

E nel frattempo il tempo passa. Il mercato del lavoro non aiuta. La precarietà è ormai la norma per molti under 35, che spesso alternano periodi di occupazione temporanea e disoccupazione. Secondo l’Istat, oltre il 60 per cento dei giovani occupati tra i 25 e i 34 anni ha un contratto non stabile. A questo si aggiunge il caro affitti, soprattutto nei grandi centri urbani, dove i prezzi degli alloggi sono diventati sproporzionati perfino per un incubo immobiliare distopico. Per molte coppie, il progetto di un figlio è rimandato “a quando le cose andranno meglio”: un momento che potrebbe non arrivare mai.

Esiste poi un problema di sistema: la difficoltà di conciliare lavoro e vita familiare. Gli asili nido pubblici coprono meno di un quarto dei bambini sotto i tre anni, e le politiche di sostegno economico restano frammentarie, spesso percepite come episodiche o insufficienti.

La conseguenza è che la cura dei figli ricade quasi sempre sulle madri, che infatti nel 2024 continuano a uscire dal mercato del lavoro dopo la nascita del primo figlio in percentuali altissime. Non si tratta solo di mancanza di servizi, ma anche di cultura: l’Italia resta un Paese dove la maternità è vista come un dovere più che come una scelta condivisa.

smettere di preoccuparsi di chi non ne vuole e aiutare invece chi ne vuole

In questo quadro, la rete familiare — i nonni, in particolare — è spesso l’unico ammortizzatore sociale che funziona. Ma anche quella rete si sta sgretolando. Le famiglie si sono ridotte, i genitori lavorano più a lungo e vivono più lontano dai figli. Le conseguenze economiche (per come funziona il sistema pensionistico) e sociali di questa spirale sono ormai filastrocche imparate a memoria: un Paese che invecchia rapidamente vede ridursi la forza lavoro e aumentare la spesa pensionistica.

Ma c’è un aspetto meno evidente, più sottile: la denatalità modifica il modo stesso in cui una società immagina il futuro. Quando le generazioni si restringono, la proiezione collettiva si accorcia. Si investe di meno, si rischia di meno, si diventa più prudenti.

Assassin's Creed Shadows Finally Has an Official Nintendo Switch 2 Release Date and a Price

Assassin's Creed Shadows Finally Has an Official Nintendo Switch 2 Release Date and a Price