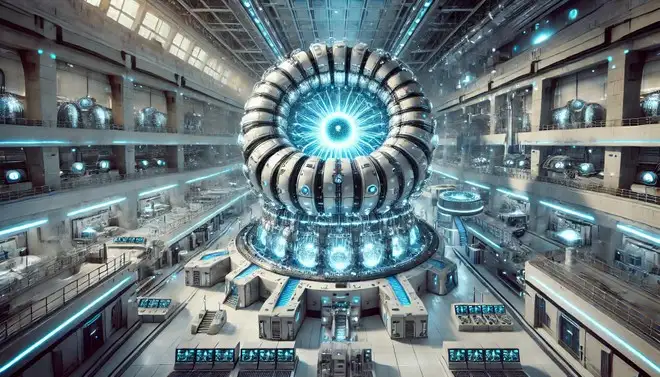

La fusione nucleare è spesso vista come la soluzione ideale per un futuro energetico sostenibile: non produce anidride carbonica, non lascia scorie radioattive persistenti e si basa su risorse praticamente illimitate. Tuttavia, tradurre questa promessa in applicazione concreta è una sfida di enorme portata. Ne è consapevole Thales, colosso tecnologico francese, che ha recentemente dato vita a GenF, una nuova azienda focalizzata esclusivamente sulla progettazione di un reattore a fusione tramite confinamento inerziale. L’intento è ambizioso: replicare in laboratorio il processo che alimenta il Sole, impiegando fasci laser estremamente potenti per innescare la fusione degli atomi e generare energia.

Il lancio ufficiale dell’iniziativa è avvenuto il 15 maggio a Bordeaux e segna un passo significativo per l’Europa nel percorso verso l’industrializzazione della fusione nucleare. Il contesto è dinamico: secondo i dati della Fusion Industry Association, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022 i finanziamenti globali destinati a questo campo sono aumentati da 4,24 a oltre 5,48 miliardi di euro.

A differenza della fissione, che produce energia dividendo i nuclei atomici, la fusione si basa sull’unione di questi ultimi, imitando il processo che alimenta le stelle. Tuttavia, ottenere le condizioni necessarie, temperature elevatissime e pressioni incredibili, rappresenta una sfida formidabile. In questo contesto si inserisce la lunga esperienza di Thales nello sviluppo di laser ad altissima potenza, un settore in cui l’azienda opera da oltre quattro decenni.

La nuova realtà fondata da Thales, GenF, adotterà il metodo del confinamento inerziale: una tecnica che prevede l’irraggiamento di una piccola sfera contenente combustibile, generalmente una miscela di deuterio e trizio, con impulsi laser ad alta energia. L’obiettivo è comprimere il materiale fino a raggiungere le condizioni per avviare la fusione nucleare. Per affrontare questa complessa sfida scientifica, Thales ha stretto alleanze strategiche con alcuni dei principali attori della ricerca francese: il Commissariat à l’énergie atomique (CEA), l’École Polytechnique, il CNRS e il governo regionale della Nouvelle-Aquitaine, tutti impegnati attivamente nel progetto.

Nel febbraio 2024, GenF è risultata vincitrice di una selezione nazionale indetta l’anno precedente, assicurandosi un primo stanziamento di 18,5 milioni di euro per finanziare le attività iniziali di sviluppo e ricerca.

Il programma di lavoro si articola in tre tappe principali, distribuite su un arco temporale superiore ai dieci anni.

- Prima fase (fino al 2027): si concentrerà su simulazioni computazionali, progettazione teorica e prove pratiche, molte delle quali saranno svolte presso l’impianto LMJ (Laser Mégajoule), tra i più sofisticati a livello mondiale nel settore.

- Seconda fase (2027–2035): si passerà allo sviluppo tecnico vero e proprio. In questa fase cruciale, gli scienziati affineranno il controllo della sincronizzazione dei laser, studieranno nuovi materiali per contenere le reazioni e lavoreranno su obiettivi criogenici ad altissima precisione.

- Terza fase (dal 2035 in poi): sarà il momento della costruzione del primo dimostratore operativo, un reattore sperimentale che dovrà dimostrare l’efficacia e la scalabilità della fusione basata su impulsi laser.

Al centro di questa ambiziosa iniziativa vi è un nucleo di esperti altamente qualificati, composto da una dozzina di ingegneri e scienziati, supportati da circa 40 specialisti tra tecnici e partner industriali.

Opera’s new AI browser promises to write code while you sleep

Opera’s new AI browser promises to write code while you sleep