La NASA ha recentemente diffuso i risultati di due importanti ricerche che, pur avendo al centro corpi celesti molto diversi tra loro – la Luna e l’asteroide Vesta – condividono un approccio comune: lo studio della gravità per esplorare l’interno di questi mondi senza doverli toccare.

Il metodo usato dai ricercatori, coordinati da Ryan Park del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA in California, si basa sull’analisi dei dati gravitazionali raccolti da satelliti in orbita. La precisione nel seguire i movimenti delle sonde ha permesso di ricostruire modelli dettagliatissimi dell’interno dei due corpi celesti, fornendo indizi preziosi sulla loro composizione e struttura interna.

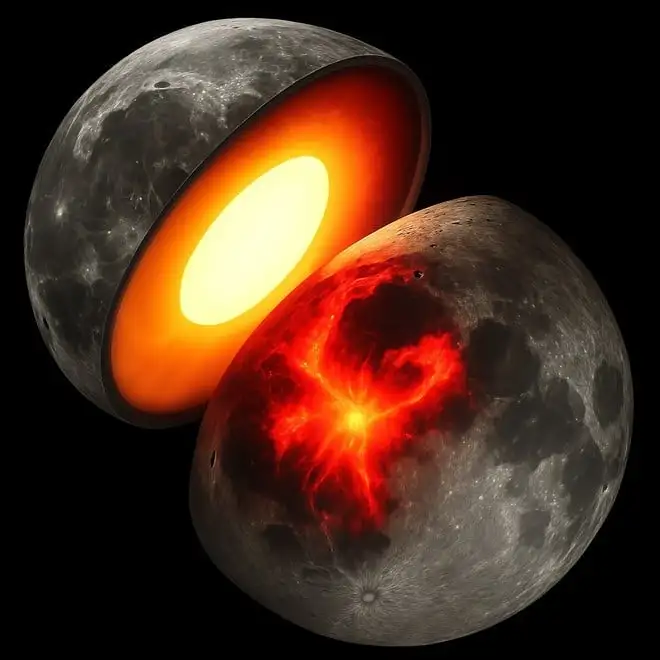

Nel caso della Luna, i dati provengono dalla missione GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), che tra il 2011 e il 2012 ha monitorato minime variazioni del campo gravitazionale lunare grazie a due piccoli satelliti gemelli chiamati Ebb e Flow. Analizzando i piccoli cambiamenti nella gravità della Luna durante la sua orbita ellittica attorno alla Terra, gli scienziati hanno osservato un fenomeno chiamato deformazione mareale, causato dall’attrazione terrestre. Questo effetto rivela differenze nella struttura interna tra il lato visibile dalla Terra, più flessibile, e quello nascosto, più rigido.

Il lato visibile della Luna, infatti, ospita grandi distese pianeggianti chiamate maria, formatesi da antiche eruzioni vulcaniche. La nuova ricerca conferma che proprio in questa zona il mantello interno è più caldo e ricco di elementi radioattivi capaci di generare calore. Si tratterebbe della conferma più forte finora del legame tra queste caratteristiche e l’intensa attività vulcanica avvenuta tra 2 e 3 miliardi di anni fa.

Dall’altra parte, l’indagine su Vesta, pubblicata poco prima su Nature Astronomy, ha fatto emergere un quadro sorprendentemente diverso. Vesta, uno dei più grandi corpi della fascia principale di asteroidi tra Marte e Giove, è stato analizzato grazie ai dati della missione Dawn, che lo ha orbitato per oltre un anno. Il team ha scoperto che, contrariamente a quanto si pensava, Vesta non presenta strati ben distinti come quelli di un pianeta differenziato, ma sembra avere una struttura interna piuttosto uniforme, con un nucleo ferroso piccolo o addirittura assente.

Per arrivare a questa conclusione, è stato studiato il modo in cui Vesta ruota su sé stesso e come “oscilla”, un fenomeno che ha permesso di calcolare il suo momento d’inerzia, strettamente legato alla distribuzione della massa interna. Se questa fosse concentrata al centro, l’inerzia sarebbe minore; ma nel caso di Vesta, i dati mostrano che la massa è distribuita in modo più omogeneo. Questo suggerisce che l’asteroide potrebbe essersi formato da detriti in seguito a un impatto violento, senza mai raggiungere una vera differenziazione interna.

Gli stessi strumenti di analisi sono stati applicati anche ad altri corpi, come il pianeta nano Cerere e la luna vulcanica di Giove, Io. In quest’ultimo caso, ad esempio, si è scoperto che è improbabile la presenza di un oceano globale di magma sotto la superficie, smentendo alcune ipotesi precedenti.

Ciò che emerge da questi studi è la versatilità e la potenza dello studio gravitazionale a distanza, che permette di ottenere informazioni altrimenti irraggiungibili. Un metodo che continuerà a essere applicato su molti altri corpi del sistema solare, fornendo nuovi tasselli al mosaico della nostra comprensione planetaria.

Jaguar E-Type Restomod: il ritorno di un'icona

Jaguar E-Type Restomod: il ritorno di un'icona