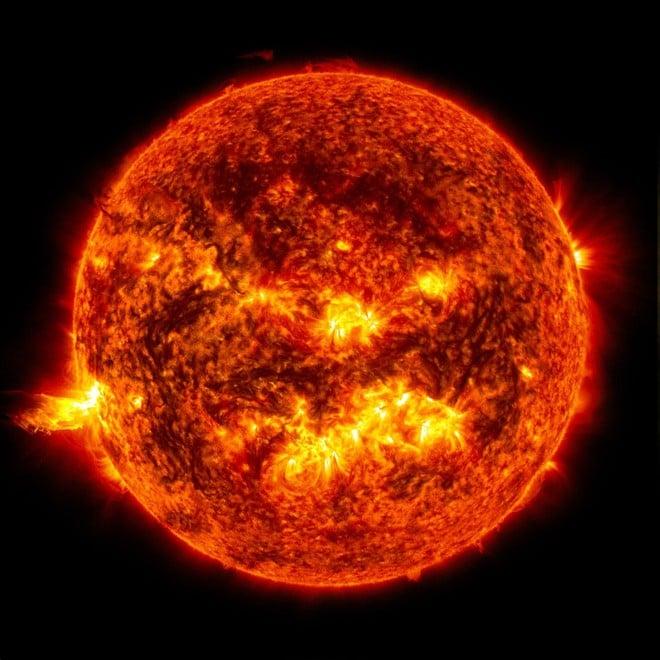

Sotto la superficie del Sole, ben oltre ciò che possiamo osservare a occhio nudo, si nasconde una zona sottile: la tachocline. È un confine sottilissimo che separa l’interno più calmo e uniforme della stella, chiamato zona radiativa, dallo strato esterno dove i gas incandescenti ribollono in vortici caotici, la zona convettiva. Nonostante la sua esiguità, questo strato sembra avere un ruolo chiave nella capacità del Sole di mantenere vivo il proprio campo magnetico.

La tachocline è stata individuata negli anni ’80 grazie all’uso dell’eliosismologia, la tecnica che studia le oscillazioni interne della stella in modo analogo a come i sismologi analizzano i terremoti sulla Terra. Da allora gli scienziati hanno capito che proprio lì nascono le condizioni che portano a fenomeni come le eruzioni solari e le spettacolari espulsioni di massa coronale. Ma restava un enigma: come può una zona così sottile rimanere stabile per miliardi di anni?

Il problema non era tanto identificarla, quanto ricrearla nei modelli fisici. Il Sole è un’enorme sfera di plasma in cui i processi si estendono da scale microscopiche a distanze paragonabili al raggio solare, e che si sviluppano in tempi che vanno da pochi secondi a milioni di anni. Simulare tutto questo contemporaneamente era quasi impossibile. Per questo, per decenni, ogni tentativo di riprodurre la tachocline al computer si concludeva con un fallimento.

Un gruppo di ricercatori dell’Università della California a Santa Cruz ha deciso di affrontare il problema con un approccio radicale. Servendosi del supercomputer Pleiades della NASA, hanno condotto simulazioni titaniche: decine di milioni di ore di calcolo distribuite su oltre un anno di lavoro. Il risultato è stato sorprendente: la tachocline è emersa spontaneamente dai modelli.

La chiave stava in un dettaglio sottovalutato in passato. I vecchi studi attribuivano troppa importanza alla viscosità, cioè alla resistenza dei fluidi a scorrere. Ma nelle condizioni estreme del Sole, la viscosità è quasi irrilevante. Conta molto di più il cosiddetto “spreading radiativo”, ovvero la naturale tendenza dell’energia che arriva dalla zona radiativa a diffondersi e ad allargare questo sottile strato.

Il modello ha mostrato che non è solo la tachocline a sostenere il campo magnetico del Sole, ma anche il contrario: i campi magnetici generati nella zona convettiva contribuiscono a mantenere stretto e stabile lo strato di transizione. Si crea così un circolo virtuoso, un equilibrio dinamico che alimenta e conserva l’attività magnetica della stella.

Capire questi meccanismi non è soltanto un esercizio teorico. Le tempeste solari influenzano le comunicazioni satellitari, i sistemi elettrici e perfino la navigazione aerea. Migliorare i modelli del Sole significa anche affinare la capacità di prevedere i momenti in cui queste eruzioni saranno più violente e potenzialmente pericolose per la nostra tecnologia.

Ma le implicazioni non si fermano al nostro sistema solare, poiché anche le stelle condividono strutture simili. Sapere come funziona il “motore magnetico” del Sole potrà aiutare a capire anche l’evoluzione di altri sistemi stellari e, in prospettiva, persino la possibilità che pianeti lontani sviluppino condizioni favorevoli alla vita.

Il lavoro degli scienziati californiani, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, non chiude certo il capitolo: il Sole resta un laboratorio estremamente complesso, impossibile da descrivere in ogni dettaglio con i mezzi attuali.

GAC ha inaugurato a Rotterdam il suo primo centro europeo per la distribuzione dei ricambi

GAC ha inaugurato a Rotterdam il suo primo centro europeo per la distribuzione dei ricambi