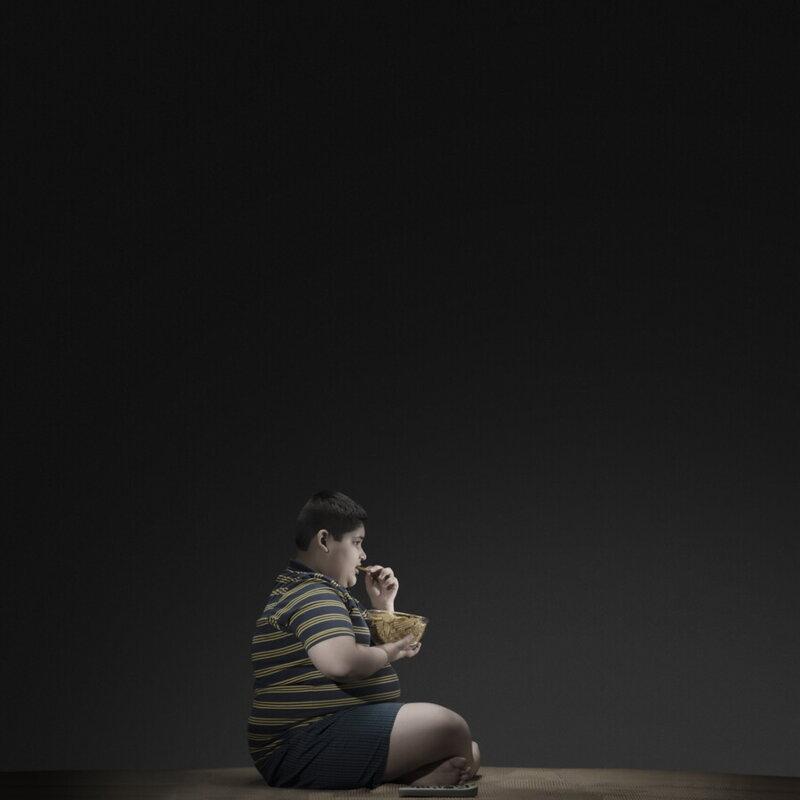

La società italiana di Pediatria segnala che in Italia più di 100mila bambini/e e adolescenti sotto i 17 anni convivono con un tipo di obesità che non è solo precoce e persistente ma anche particolarmente pericolosa ("obesità grave") e l'aspettativa di vita può ridursi di oltre 15 anni.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (sistema di sorveglianza OKkio alla Salute), il tema dell'obesità infantile riguarda almeno il 2,6 per cento dei bambini e delle bambine di 8-9 anni.

"Cose che non voglio più sentirmi dire in quanto persona grassa"L’obesità infantile è evidentemente una questione legata alla salute pubblica, nazionale e globale. Per la prima volta nella storia, i dati UNICEF segnalano che ci sono più bambini obesi che sottopeso: nel senso che un bambino su dieci nel mondo è obeso, il che potrebbe sembrare un bene (abbiamo imparato che la denutrizione infantile è un dramma) ma non necessariamente lo è: "obesità" non significa nutrirsi, non significa nutrirsi bene. Il fenomeno riguarda infatti soprattutto i Paesi a basso e medio reddito, dove si concentra l’81 per cento dei casi, ma non risparmia nemmeno le nazioni ad alto reddito come l’Italia.

un bambino obeso non è un bambino "grasso" e non è "in salute"

Nel nostro Paese, secondo i dati dell’Osservatorio Okkio alla Salute, quasi il 20 per cento dei bambini tra i 6 e i 10 anni è in sovrappeso e circa il 10 per cento è obeso. Questo significa che quasi un terzo della popolazione infantile italiana convive con problemi di salute legati al peso e no, non parliamo di estetica ma di salute e sviluppo. Le cause del dilagare dell'obesità infantile sono molte e connesse tra loro. E ancora no: non parliamo di bambini e bambine "in salute", perché mangiano bene.

La sedentarietà, favorita dall’uso intensivo di dispositivi digitali e social network, riduce drasticamente il tempo dedicato al gioco attivo o allo sport. L’isolamento sociale e i ritmi familiari disordinati peggiorano ulteriormente il quadro. A questo si aggiunge la presenza invasiva di fast food, caffetterie che diffondono cibi e bevande ultraprocessati e super economici, ricchi di calorie ma poveri di nutrienti, che costruiscono l’illusione di una popolazione ben nutrita ma che in realtà è solo gonfia.

In realtà, e il tema è proprio questo, oggi povertà economica o sociale e obesità vanno spesso a braccetto: chi ha meno risorse economiche tende a mangiare cibo meno sano e di conseguenza a gonfiare mentre chi dispone di una maggiore cultura alimentare e di risorse economiche riesce a mantenere un peso più equilibrato mettendo in tavola cibi meno processati, più nutrienti.

È importante separare l'idea di obesità manipolata da un sistema di riconoscimento basato su indici standardizzati (che non sempre funzionano) dalla grassezza ed è importante chiarire che parlare di bambini e bambine con l'obesità non è parlare di bambini e bambine che “mangiano tanto e bene”. Al contrario, l'obesità indica che mangiano molto male: eccesso di zuccheri, grassi saturi e prodotti industriali. In questo senso, l’obesità è una spia sociale, che racconta storie di povertà, diseguaglianza, mancanza di accesso al cibo fresco e sano. Ed è un indicatore delle disparità economiche e culturali: laddove il reddito è basso e il tempo delle famiglie è limitato, il cibo veloce diventa la soluzione più accessibile, anche se dannosa.

"mangia tanto": sì, ma cosa mangia?

Un altro nodo cruciale riguarda infatti la narrazione culturale del cibo. In molte società, soprattutto urbane, si tende ad associare il “mangiare tanto” a un segno di prosperità. Ma questa visione contrasta con la realtà e con una domanda che in poche persone si pongono: "mangiare cosa?".

L’eccesso alimentare porta a malattie croniche come il diabete di tipo 2, le patologie cardiovascolari e persino alcuni tipi di tumore. In Italia le scuole stanno cercando di intervenire, anche se con risultati e intensità diverse da regione a regione. Alcuni programmi promuovono l’educazione alimentare, introducendo frutta e verdura nelle mense per compensare gli squilibri alimentari che sono standardizzati in famiglia e organizzando giornate dedicate alla sana alimentazione. Ma le iniziative ovviamente non sono omogenee sul territorio né continue. Se guardiamo all’estero invece troviamo esperienze più strutturate. In Francia, per esempio, il piano “Programme National Nutrition Santé” ha coinvolto scuole, famiglie e media in una campagna pluriennale di sensibilizzazione. In Giappone, l’educazione alimentare (shokuiku) è parte integrante del curriculum scolastico: i bambini e le bambine imparano non solo cosa mangiare, ma anche la storia e la cultura del cibo.

una cultura alimentare, non grassofobica, senza privilegi

L’Italia avrebbe tutti gli strumenti agroalimentari e culturali per alzare questo pilastro educativo ma ciò che manca è evidentemente una strategia nazionale che affianchi le famiglie e coinvolga i bambini e le bambine in modo attivo, restituendo valore alla qualità del cibo e non solo alla sua quantità e alla normalizzazione del corpo sano (non necessariamente "magro") non come il risultato del caso o del privilegio, ma di un’educazione alimentare che inizia nell'infanzia.

After nine years of grinding, Replit finally found its market. Can it keep it?

After nine years of grinding, Replit finally found its market. Can it keep it?