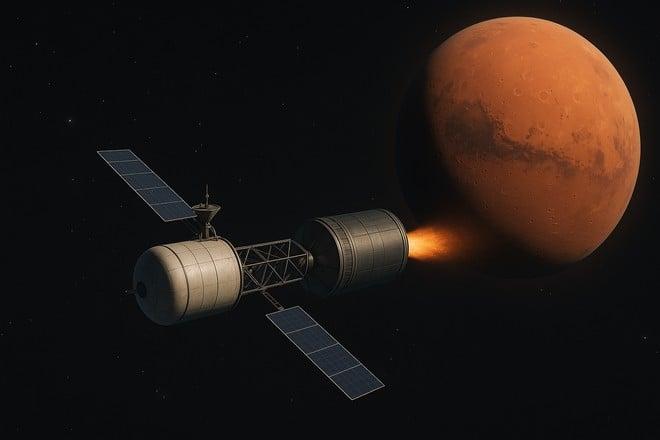

Ancora una volta si parla di sviluppi in ambito propulsione nucleare, e stavolta sembra che il futuro dell’esplorazione spaziale potrebbe passare dall’uranio liquido. Un gruppo di ingegneri dell’Ohio State University sta sviluppando un concetto di razzo nucleare termico innovativo, battezzato centrifugal nuclear thermal rocket (CNTR), pensato per rendere più abbordabili i viaggi interplanetari. A differenza delle versioni nucleari tradizionali, che utilizzano combustibili solidi, questo sistema sfrutta uranio liquido capace di riscaldare direttamente il propellente, aumentando sensibilmente l’efficienza.

L’idea, illustrata dal professore Dean Wang, mira a raddoppiare le prestazioni rispetto alle soluzioni nucleari degli anni Sessanta. Se i razzi chimici oggi raggiungono un impulso specifico di circa 450 secondi e i vecchi prototipi nucleari arrivavano intorno ai 900, il CNTR potrebbe toccare quota 1800. In termini concreti significherebbe viaggi su Marte in sei mesi, con missioni di andata e ritorno completabili in poco più di 420 giorni, riducendo i rischi sanitari per gli astronauti legati a lunghe permanenze nello spazio.

La NASA ha deciso di finanziare la ricerca, segnale dell’interesse crescente verso la propulsione nucleare, considerata una delle chiavi per superare i limiti dei motori chimici. Quest’ultimi, infatti, consumano enormi quantità di carburante e costringono le sonde a viaggi pluriennali, come dimostra la missione New Horizons, che ha impiegato nove anni per raggiungere Plutone. Con un sistema come il CNTR non solo si accorcerebbero i tempi, ma diventerebbero possibili traiettorie dirette verso i pianeti più lontani e persino verso oggetti della fascia di Kuiper.

Un altro aspetto interessante del progetto riguarda la versatilità. Oltre all’idrogeno, il CNTR potrebbe utilizzare propellenti diversi, come metano o ammoniaca, aprendo la strada a un futuro sfruttamento delle risorse presenti su asteroidi e corpi ghiacciati. Questo aspetto rafforza l’idea di una presenza umana autosufficiente nello spazio profondo, dove rifornirsi direttamente sul posto diventerebbe fondamentale.

Secondo Wang, l’avvio e l’arresto del motore devono essere gestiti con estrema precisione per evitare perdite di combustibile radioattivo. Anche la stabilità del sistema durante l’operazione e la gestione di eventuali guasti sono questioni cruciali da risolvere. Nonostante ciò, il gruppo guidato dal dottorando Spencer Christian ha già iniziato la costruzione di un prototipo, con l’obiettivo di arrivare a un modello funzionante entro cinque anni.

Se la tecnologia riuscirà a dimostrarsi affidabile, potrebbe trovare applicazione anche in missioni robotiche veloci verso Saturno, Urano e Nettuno. Per ora si tratta di un progetto concettuale, ma rappresenta uno dei tentativi più promettenti di superare l’attuale barriera tecnologica che separa l’umanità dalle frontiere più remote del Sistema solare.

La discografia dei The Doors in Dolby Atmos e alta risoluzione presto disponibile in un cofanetto Blu-ray

La discografia dei The Doors in Dolby Atmos e alta risoluzione presto disponibile in un cofanetto Blu-ray