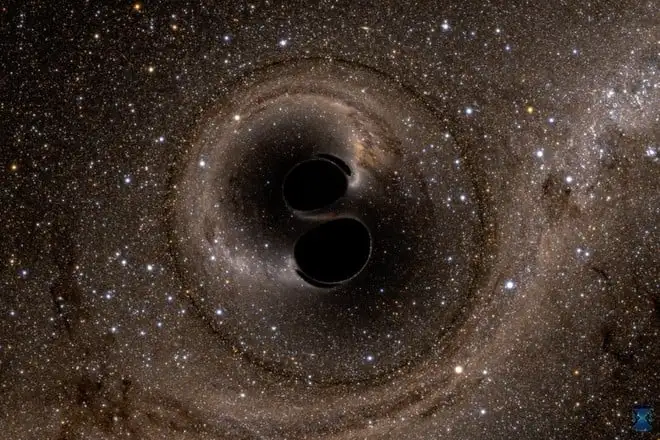

Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dagli Stati Uniti, ha identificato nuovi segnali che potrebbero chiarire la formazione dei buchi neri di massa intermedia, una categoria ancora poco compresa che si colloca tra quelli stellari e i supermassicci. Le scoperte derivano dall’analisi di onde gravitazionali registrate da collisioni cosmiche mai osservate prima con questa precisione.

Il protagonista dello studio principale è il professor Karan Jani, docente alla Vanderbilt University e fondatore dell’iniziativa Vanderbilt Lunar Labs. Il suo team ha rivisitato i dati del terzo ciclo osservativo degli interferometri LIGO, negli Stati Uniti, e Virgo, in Italia, identificando fusioni tra buchi neri con masse comprese tra 100 e 300 volte quella del Sole. Questi eventi rappresentano le collisioni più massicce mai rilevate grazie a queste tecnologie.

Quello che rende speciale questa categoria di buchi neri è la loro posizione intermedia, non solo in termini di massa, ma anche per la nostra comprensione scientifica. I buchi neri di massa stellare sono relativamente comuni e derivano dalla morte di stelle molto grandi, mentre quelli supermassicci si trovano solitamente al centro delle galassie. I buchi neri di massa intermedia, invece, sono rari e sfuggenti, e capire da dove provengano è una delle domande più aperte dell’astrofisica.

Il professor Jani paragona questi oggetti cosmici a "fossili dell’universo", poiché potrebbero offrire indizi preziosi sull’origine delle prime stelle nate dopo il Big Bang.

Tuttavia, poiché i segnali che arrivano sulla Terra durano pochissimi istanti, è difficile ricostruire in dettaglio il processo che porta alla loro formazione. Proprio per questo, l'attenzione della comunità scientifica si sta spostando verso strumenti più sensibili, come la missione LISA, un progetto congiunto tra l’Agenzia Spaziale Europea e la NASA, previsto per il lancio entro la fine degli anni Trenta.

Due studi correlati, pubblicati anch’essi sull’Astrophysical Journal, suggeriscono che LISA sarà in grado di individuare questi buchi neri molto prima della loro fusione, aprendo la strada a osservazioni più dettagliate sul loro ciclo di vita. Questo tipo di rilevamento, affermano gli scienziati, richiede una precisione straordinaria: paragonabile ad ascoltare il rumore di uno spillo che cade nel bel mezzo di un uragano.

Nel futuro, i ricercatori prevedono anche l’utilizzo di rilevatori posizionati sulla superficie lunare. L’assenza di atmosfera e la stabilità sismica della Luna renderebbero possibile captare onde gravitazionali a frequenze più basse rispetto a quelle rilevabili sulla Terra. Questo consentirebbe di comprendere meglio in quali ambienti nascono questi oggetti estremi, ampliando notevolmente la capacità d’indagine dell’astronomia gravitazionale.

Il momento è particolarmente favorevole per chi si occupa di esplorazione spaziale e astrofisica: le tecnologie emergenti e la crescente attenzione verso lo spazio lunare permetteranno anche di formare nuove generazioni di ricercatori. Secondo Jani, le prossime scoperte non arriveranno solo dai laboratori terrestri, ma anche da quelli lunari.

Ben Affleck nei panni di Christian Wolff: “The Accountant 2” arriva su Prime Video

Ben Affleck nei panni di Christian Wolff: “The Accountant 2” arriva su Prime Video