Dopo oltre dieci anni di osservazioni, il telescopio Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea ha cambiato per sempre il modo in cui guardiamo il cielo. Nato per mappare la Via Lattea con una precisione mai raggiunta prima, il satellite ha raccolto miliardi di dati che hanno permesso agli astronomi di scoprire dettagli sorprendenti sulla nascita, l’evoluzione e il destino delle stelle.

Il cuore della missione è stato il censimento degli ammassi stellari, veri e propri “asili nido” di astri. Ne esistono di due tipi: gli ammassi aperti, composti da centinaia o migliaia di stelle e situati perlopiù nel disco galattico, e quelli globulari, molto più antichi e densi, che possono contenere milioni di stelle. Gaia ha dimostrato che questi gruppi non sono entità isolate, ma elementi di un tessuto più ampio che attraversa la galassia.

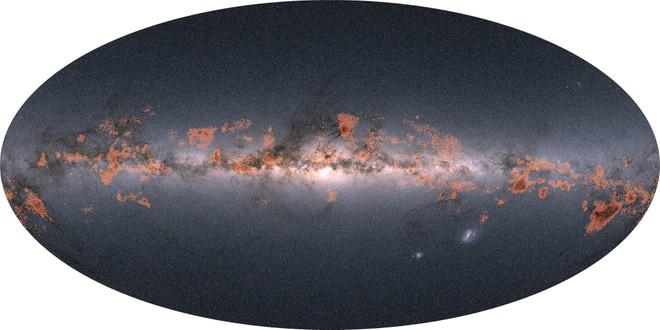

Analizzando i movimenti e la luminosità di miliardi di stelle, gli scienziati hanno individuato catene di ammassi collegati tra loro, strutture che si estendono per migliaia di anni luce. Le osservazioni hanno rivelato che regioni di formazione stellare come Orione e Scorpius–Centaurus non sono insiemi casuali, ma parti di sistemi più vasti, intrecciati da veri e propri fili di stelle e gas.

Uno degli aspetti più affascinanti riguarda le cosiddette “code mareali”: scie di stelle che si allungano dagli ammassi quando questi vengono disturbati dal passaggio vicino a nubi molecolari, dalla materia oscura o dal nucleo galattico. Gaia ha permesso di identificare code immense, come quelle dell’ammasso delle Iadi, che si estendono per migliaia di anni luce e raccontano la storia di come le stelle si disperdono lentamente nella Via Lattea.

AI Generated 'Boring History' Videos Are Flooding YouTube and Drowning Out Real History

AI Generated 'Boring History' Videos Are Flooding YouTube and Drowning Out Real History