Uno studio pubblicato sulla rivista Archaeometry riaccende il dibattito sull’origine della Sindone di Torino, il lenzuolo di lino conservato nel Duomo cittadino che reca l’immagine di un uomo con i segni della crocifissione. La ricerca, guidata dall’esperto brasiliano Cicero Moraes, sostiene che l’icona non si sia formata per contatto diretto con un corpo, ma con una scultura a bassorilievo. Una conclusione che rafforza l’ipotesi di un manufatto medievale, già avanzata nel 1989 tramite datazioni al radiocarbonio che collocano la Sindone tra il 1260 e il 1390.

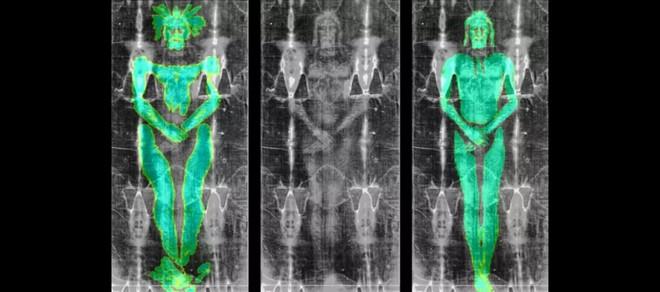

Moraes, noto per ricostruzioni 3D di volti storici (dall’Homo sapiens di Irhoud a Francesco Petrarca), ha utilizzato software di modellazione tridimensionale per testare due scenari. Nel primo, un telo virtuale è stato adagiato sulla ricostruzione digitale di un corpo umano; nel secondo, su un bassorilievo di materiale rigido (legno, pietra o metallo). I

I risultati sono chiari: solo il secondo caso (a destra nell'immagine di apertura) riproduce fedelmente le caratteristiche dell’immagine sindonica, con i dettagli anatomici e le proporzioni osservate nelle fotografie ufficiali. Al contrario, il drappeggio sul corpo umano (a sinistra) ha generato distorsioni incompatibili con il reperto.

"L’immagine è coerente con una matrice a bassorilievo", ha spiegato Moraes a Live Science. "Una matrice del genere avrebbe potuto essere fatta di legno, pietra o metallo e pigmentata, o persino riscaldata, solo nelle aree di contatto, producendo l'impronta osservata".

Nihil novi sub sole, tuttavia: Andrea Nicolotti, professore di Storia del Cristianesimo all’Università di Torino, si trova allineato con le conclusioni di Moraes. E però ci tiene a precisare che all'interno della comunità scientifica la tesi comprovata dallo studio era già da tempo molto accreditata:

Da almeno quattro secoli sappiamo che l'immagine corporea sulla Sindone è paragonabile a una proiezione ortogonale su un piano, che certamente non può essere stata creata attraverso il contatto con un corpo tridimensionale.

Moraes ha sicuramente creato delle immagini meravigliose con l'aiuto del software, ma di certo non ha scoperto nulla che non sapessimo già.

Nicolotti sul portaleSkeptic.com ricorda come le incongruenze anatomiche (quali l’allungamento innaturale delle braccia) fossero già state evidenziate da studiosi del XVII secolo. Certo, nell'immaginario collettivo questa consapevolezza non è filtrata con grande efficacia: forse lo studio di Moraes potrà svolgere un ruolo in questo senso.

E Moraes, da parte sua, sostiene che il proprio metodo sia accessibile e replicabile e che il suo lavoro sia in grado di "mettere in luce il potenziale delle tecnologie digitali per affrontare o svelare misteri storici", ponendosi all'incrocio tra scienza, arte e tecnologia. Di sicuro legare lo sviluppo di questo metodo ad uno studio sulla sindone è un buon modo di pubblicizzarlo.

Nuova Leapmotor B10, interni e bagagliaio del SUV elettrico

Nuova Leapmotor B10, interni e bagagliaio del SUV elettrico