Un nuovo concetto di propulsione spaziale potrebbe aprire scenari finora ritenuti impossibili: raggiungere altre stelle senza ricorrere a motori a fusione o giganteschi laser. L’idea si chiama TARS, acronimo di Torqued Accelerator using Radiation from the Sun, ed è stata proposta da David Kipping, professore di astronomia alla Columbia University. Il nome rende omaggio al robot del film Interstellar e descrive un sistema che, almeno sulla carta, è sorprendentemente semplice: sfruttare la luce del Sole per accumulare energia e poi lanciarne piccole sonde a velocità estreme.

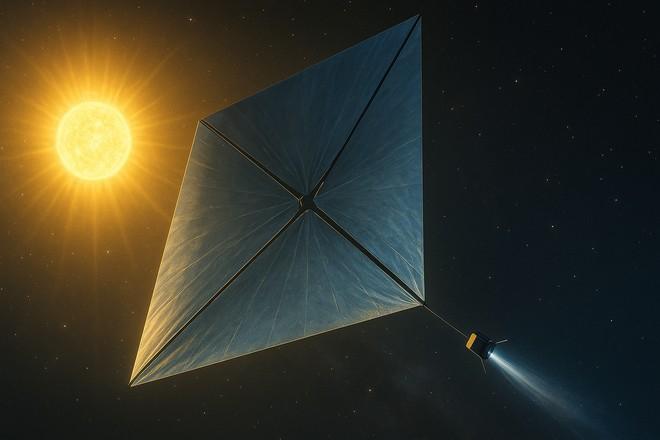

Il principio è simile a quello delle vele solari, ma con una differenza fondamentale. TARS non si limita a farsi spingere dai fotoni, bensì li utilizza per imprimere una rotazione sempre più rapida a una struttura composta da due “palette” opposte, collegate da un cavo o unite in un’unica forma. Le superfici riflettenti ricevono la spinta della radiazione solare, generando una rotazione continua fino al momento in cui il sistema rilascia un piccolo veicolo — grande quanto uno smartphone — che viene catapultato via come da una fionda cosmica.

Secondo i calcoli presentati da Kipping insieme alla studentessa Kathryn Lampo, due pannelli sottilissimi, larghi circa 7 metri e uniti da un cavo di 63 metri, potrebbero accumulare energia per tre anni e poi espellere una sonda a oltre 12 chilometri al secondo. Aggiungendo la velocità orbitale del sistema, la sonda riuscirebbe a superare i 42 chilometri al secondo necessari a lasciare il Sistema solare. A quella velocità, però, servirebbero più di 30.000 anni per raggiungere Alpha Centauri, la stella più vicina a noi.

Qui entra in gioco la scelta dei materiali: oggi la soluzione più accessibile è il nanotubo di carbonio, ma la produzione industriale di grafene potrebbe aumentare enormemente la resistenza del sistema, permettendo velocità di espulsione molto più elevate. Con combinazioni avanzate — inclusi effetti gravitazionali come l’Oberth effect e l’uso di laser per incrementare la rotazione — Kipping stima che TARS potrebbe arrivare a 1.000 chilometri al secondo, circa lo 0,3% della velocità della luce. In questo caso, il viaggio verso Alpha Centauri richiederebbe “solo” 1.300 anni.

Uno degli ostacoli principali è la progressiva spinta del vento solare che allontanerebbe TARS dal Sole, riducendo la disponibilità di energia. Per superarlo, Kipping propone una variante chiamata “quasite”, un’orbita particolare in cui il bilanciamento tra radiazione e gravità mantiene il dispositivo abbastanza vicino al Sole per sfruttarne costantemente l’energia, senza allontanarsi come farebbe una normale vela solare.

Al momento, TARS resta un concetto teorico, ma alcune aziende private hanno già manifestato interesse a ospitare un prototipo grande quanto un cubesat nei loro lanci. Le difficoltà ingegneristiche non sono banali — ad esempio, dispiegare pannelli sottilissimi nello spazio e controllarne la rotazione senza farli oscillare — ma il progetto ha un pregio notevole: può essere sviluppato anche da team universitari con risorse relativamente ridotte.

Kipping stesso sottolinea che non si tratta di pensare in termini di vita umana: “Non importa se non saremo noi ad arrivare alle stelle, ciò che conta è iniziare il cammino e lasciare questo patrimonio alle generazioni future”. Un approccio che vede l’esplorazione interstellare non come un’impresa da concludere in pochi decenni, ma come un progetto condiviso e tramandato nel tempo, in cui l’umanità prepara strumenti oggi per missioni che daranno frutti tra molti secoli.

Burger King reveals $15 wagyu burger in collab with Gordon Ramsay

Burger King reveals $15 wagyu burger in collab with Gordon Ramsay